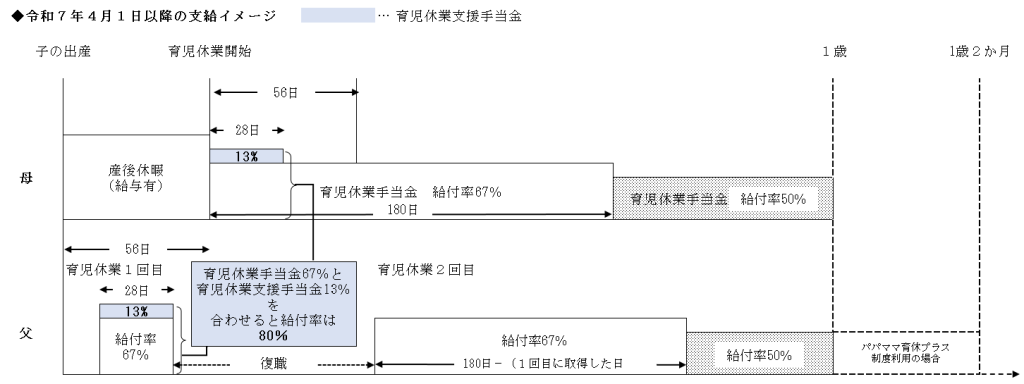

育児休業支援手当金

育児需要の高い時期である子の出生後一定期間内に両親ともに育児休業等を取得することを促進するため、原則として、両親ともに週休日を含む通算14日以上の育児休業等を取得した場合、最大28日間(28日には週休日を含みますが、給付は週休日を除く。以下同じ。)、1日につき標準報酬の日額の13%に相当する金額を育児休業手当金に上乗せして支給します。

支給要件

育児休業手当金の受給資格者が原則、次の①及び②の両方の要件を満たす必要があります。

①組合員が対象期間内に育児休業等を取得した日数が週休日を含む通算14日以上であるとき

②組合員の配偶者が、組合員の子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に、配偶者育児休業等を取得した日数が週休日を含む通算14日以上であるとき

「配偶者の要件を満たす場合」に該当するかは、こちらのフローチャートを参考にしてください。

対象期間

育児休業支援手当金の支給対象となる、組合員本人が取得する育児休業等の対象期間は、次のいずれかの期間となります。

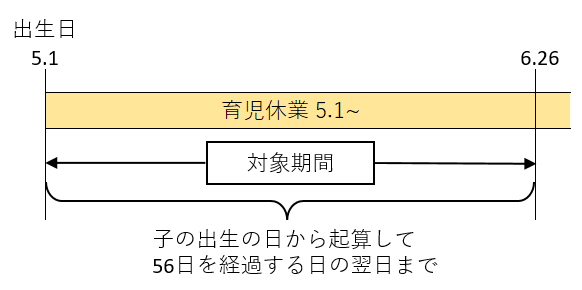

①組合員の育児休業等に係る子について、産後休暇等をしなかったとき(組合員が男性又は当該子が養子の場合)

当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日(子の出生の日から57日間)までの期間

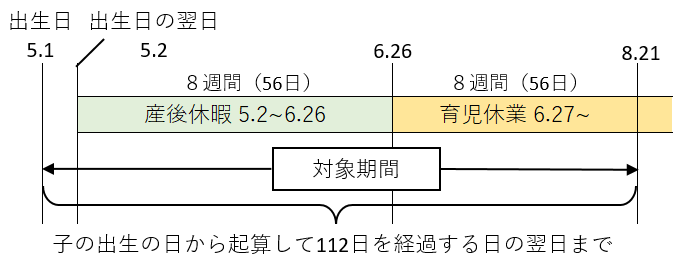

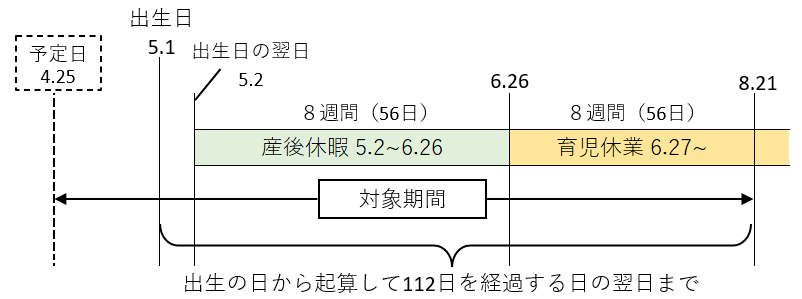

②組合員の育児休業等に係る子について産後休暇等を取得したとき(組合員が女性かつ、当該子が養子でない場合)

(ア)出産の予定日に当該子が出生した場合

当該子の出生の日から起算して112日を経過する日の翌日(子の出生の日から113日間)までの期間

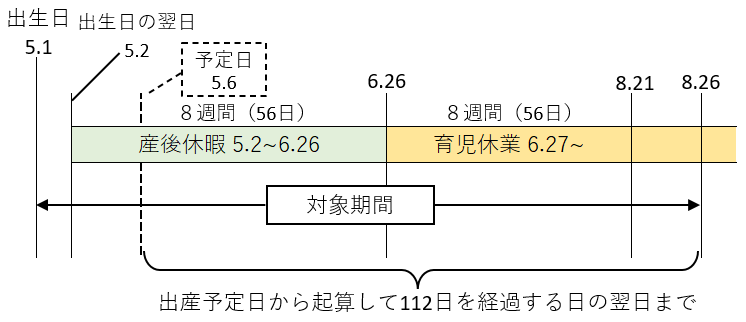

(イ)出産の予定日前に当該子が出生した場合

「当該出生の日」から「当該出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

(ウ)出産の予定日後に当該子が出生した場合

「当該出産予定日」から「当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

組合員の支給要件のみで請求することができるとき

子の出生の日の翌日時点で組合員の配偶者が次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、組合員の要件(上記の支給要件①)のみで育児休業支援手当金を請求することができます。

なお、次の①から⑥までのいずれかに該当することを確認できる書類の提出が必要です。

詳細は、育児休業等を取得する配偶者がいない場合の添付書類一覧(PDF)をご確認ください。

①配偶者が産後休暇中

②配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

③配偶者が無業者(無職)

④配偶者からの暴力を受け、別居中

⑤配偶者がいない

⑥その他、上記①から⑤以外の理由で配偶者が育児休業等をすることができない場合、配偶者が組合員の育児休業等に係る子と法律上の親子関係がない場合、又は配偶者が行方不明となっている組合員等

育児休業支援手当金を支給しないとき

組合員が育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、次の①から④のいずれかに該当する育児休業等を取得したときは、育児休業支援手当金は支給しません。

①同一の子について、当該組合員が複数回の育児休業等を取得することが妥当である場合に該当しない育児休業手当金が支給される育児休業等を2回以上取得している場合における、2回目以後の育児休業等

②同一の子について、当該組合員が5回以上の育児休業等(当該育児休業等を5回以上取得することについて、やむを得ない理由があるものとして総務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の育児休業等

③同一の子について、当該組合員が取得した育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から終了した日までの日数を合算して得た日数28日に達した日後の育児休業等

④同一の子の育児休業等について、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるとき

育児休業支援手当金の上限額(給付上限相当額)(毎年8月1日に改定)

1日あたりの上限額:2,855円

※給付上限相当額は、雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額に30を乗じて得た額の13%に相当する額を22で除して得た額とする。【地方公務員等共済組合法第70条の3第4項】

算出式:16,110円×30×13/100÷22=2,855円(円未満切捨て)

提出書類

(請求書)

・新様式の申請項目欄『□育児休業支援手当金』にチェックし、その他必要項目をご記入ください。

・育児休業手当金及び育児休業掛金免除と合わせて請求される場合は、申請項目欄は申請される全ての項目にチェックしてください。

(添付書類)

以下の①~④を各1通ずつ提出してください。

①組合員本人の育児休業承認書の写し

組合員が市長部局・水道局である場合は、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)で添付しますので、添付不要です。

②配偶者の育児休業等取得を確認できる書類(育児休業取扱通知書の写し等)

なお、組合員及び配偶者のどちらも同一の所属所(市長部局・水道局)である場合は、配偶者の育児休業承認書も所属所(市長部局にあっては総務事務センター)で添付しますので、添付不要ですが、組合員と配偶者の所属所が相違している場合は添付が必要です。

③組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の続柄ありの住民票の写し等公的な書類)※コピー不可

④育児休業等を取得する配偶者がいない場合は、育児休業等を取得する配偶者がいない場合の添付書類一覧(PDF)に記載の添付書類の提出が必要です。

*その他添付書類が必要となる場合があります。

提出書類の提出先

所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へご提出ください。

その他

具体的な事例等は、「育児休業支援手当金に係るQ&A」(PDF)を参照してください。