育児時短勤務手当金

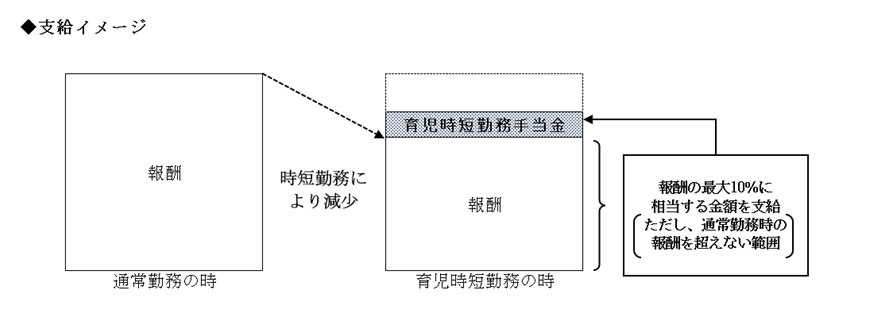

令和7年4月1日以降に、2歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(注1)(以下「育児時短勤務」という。)をした組合員であって、支給対象月(注2)の一支給対象月に支払われた報酬の額の最大10%(注3)に相当する金額を支給します。

(注1)総務省令に定める勤務(地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の12)

・育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項)

・部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項)

※育児短時間勤務及び部分休業については、その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限ります。

・育児時短就業(雇用保険法第61条の12第1項)

・その他これらに相当する勤務

※大阪市職員における「育児職免」は、「総務省令で定める勤務」に該当しないことから、育児時短勤務手当金の支給対象ではありません。

(注2)「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいいます。

(注3)育児時短勤務手当金の支給額と報酬の合計が、通常勤務の時の報酬を超えないように、支給率は調整されます。

支給対象月(支給対象期間)

組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月を支給対象月(支給対象期間)とします。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、その日の属する月までが支給対象月(支給対象期間)となります。

・育児時短勤務に係る子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)の前日(子の2歳の誕生日の前々日)

・育児時短勤務の申出をした組合員について、新たに産前産後休暇、介護休業又は育児休業を開始した日の前日

・育児時短勤務に係る子とは別の子を養育するために育児時短勤務を開始した日の前月末日

・子の死亡、その他の事由により子を養育しないこととなった日

【その他の事由】

・子の離縁又は養子縁組の取消(子が養子の場合)

・子が他の者の養子となったこと等の事情により当該子と同居しなくなったこと

・特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと、又は養子縁組里親である被保険者への委託の措置が解除されたこと

・組合員の疾病、負傷又は障がいにより、育児時短勤務に係る子が2歳に達するまでの間に当該子を養育することができない状態になったこと

支給額

(1)支給対象月に支払われた報酬額(注1)が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(以下「育児時短勤務開始月の標準報酬月額(注2)」という。)の90%未満の場合

支給額 = 支給対象月に支払われた報酬額 × 10%

(2)支給対象月に支給された報酬額が、育児時短勤務開始月の標準報酬月額の90%以上100%未満の場合

支給額 = 支給対象月に支払われた報酬額 × 調整後の支給率(注3)

(3) 支給対象月に支給された報酬額と上記(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額(注4)を超える場合

支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた報酬額

(注1)当該支給対象月に支払われた報酬額には、給料の他、扶養手当、地域手当、管理職手当、超過勤務手当、通勤手当(複数月分が一括して支払われる場合は、支給月数で割り戻した1か月分の額)、住居手当等、期末・勤勉手当を除く手当が含まれます(標準報酬月額と同じ算定方法です)。

≪参考:通勤手当の報酬額算出方法≫

6か月分の定期代65,020円

65,020円÷6か月=10,836.666…円

65,020円-(10,836円×6)=4円

1か月目~5か月目まで 10,836円

6か月目 10,840円(端数を加算)

この額を6か月それぞれの月の報酬とする。

また、当該支給対象月に支払われた報酬であっても、他の月に対して支払われた報酬(給与改定等で遡及して支払われた差額分の報酬等)は、当該支給対象月の報酬に含みません。

(注2)育児時短勤務開始月の標準報酬月額には上限額があり、基準報酬月額相当額といいます。

基準報酬月額相当額は、雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額となります。

基準報酬月額相当額:483,300円

算定式:16,110円【令和7年厚生労働省告示第201号】×30=483,300円

育児時短勤務開始月の標準報酬月額が基準報酬月額相当額を超えた場合は、支給率等の算定の際に、支給対象者の育児時短勤務開始月の標準報酬月額を基準報酬月額相当額に替えて算定します。

(注3)支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務開始月の標準報酬月額の90%以上100%未満の場合は、支給対象月に支払われた報酬額と支給額の合計が、育児時短勤務開始月の標準報酬月額を超えないよう支給率を調整します。このときの支給率は、次のとおり算定します。

①=育児時短勤務開始月の標準報酬月額

②=支給対象月に支払われた報酬額

③=①×(1/100)×((①-②)/(①×(10/100)))

支給率(%)=(①-(②+③))/②

支給額=②×支給率(%)

【算定例】

①300,000円

②280,000円

③300,000円×(1/100)×((300,000円-280,000円)/(300,000円×(10/100)))

=1,999.999…(端数処理しない)

支給率=(300,000円-(280,000円+1,999.999…))/280,000円

=0.064285714…

≒6.43%(%に変更後、小数点第3位を四捨五入)

支給額=280,000円×6.43%

=18,004円(円未満切捨て)

(注4)支給限度額 471,393円(毎年8月1日に改定)

【雇用保険法第61条の12第2項】

育児時短勤務手当金が支給されないとき

育児時短勤務手当金は、育児時短勤務の前後で報酬が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合等、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には、支給されません。

(1)支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務開始月の標準報酬月額の100%以上の場合

(2)支給対象月に支払われた報酬額が、支給限度額471,393円以上の場合

(3)上記3(1)~(3)による支給額が、最低限度額2,411円以下の場合

※算定された支給額が低額の場合は、支給されなくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。

最低限度額は、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額。また、変更した額が最低賃金日額を下回る場合は、最低賃金日額。)の100分の80に相当する額となります。

算定式:3,014円(毎年8月1日改定)【雇用保険法第18条第3項】

×80/100=2,411円

(4)雇用保険法による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合

提出書類

(請求書)

※請求期間は、育児時短勤務を行っている期間の月の1日から月末までを記入のうえ、2か月分以上まとめて請求を行ってください。

・初回請求時の請求期間の初日:育児時短勤務を開始した日

・2回目以降の請求時の請求期間の初日:1日

・最終請求時の請求期間の末日:育児時短勤務を終了した日又は上記「育児時短勤務手当金が支給されないとき」に該当するときは、当該事実発生日

(添付書類)

・請求期間に育児時短勤務をしたことが分かる書類の写し(出勤簿の写し、育児短時間勤務承認書の写し等)

組合員が市長部局・水道局である場合は、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)で添付します。

・【初回請求時のみ】育児時短勤務の申出に係る子が2歳に満たないことがわかる書類の写し(子の住民票の写し(原本)、母子健康手帳の出生届出済証明の部分等のコピー等)

※育児時短勤務の申出に係る子が組合員の被扶養者である場合、又は上記(2)育児時短勤務をしていることが分かる書類の写しにより、子の生年月日が確認できる場合は、添付不要です。

*その他添付書類が必要となる場合があります。

提出書類の提出先

所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へご提出ください。

その他

具体的な事例及び計算方法等は、育児時短勤務手当金に係るQ&A(PDF)を参照してください。